Non c’è pieno accordo fra gli studiosi sulla data d’inizio dell’Età moderna e sulla sua fine.

Alcuni scelgono come avvenimento di passaggio fra Medioevo e Età Moderna la Scoperta dell’America, che dà inizio all’espansione europea nel mondo.

Altri indicano la data del 1453, l’anno in cui i Turchi Ottomani, conquistando Costantinopoli, decretano la caduta dell’impero romano d’oriente.

Quanto alla fine dell’epoca, tradizionalmente essa viene collocata tra la fine del 1700 (Rivoluzione Francese) e la metà del 1800 (1848, ovvero l’anno in cui dilagarono in tutta Europa i Moti del ’48).

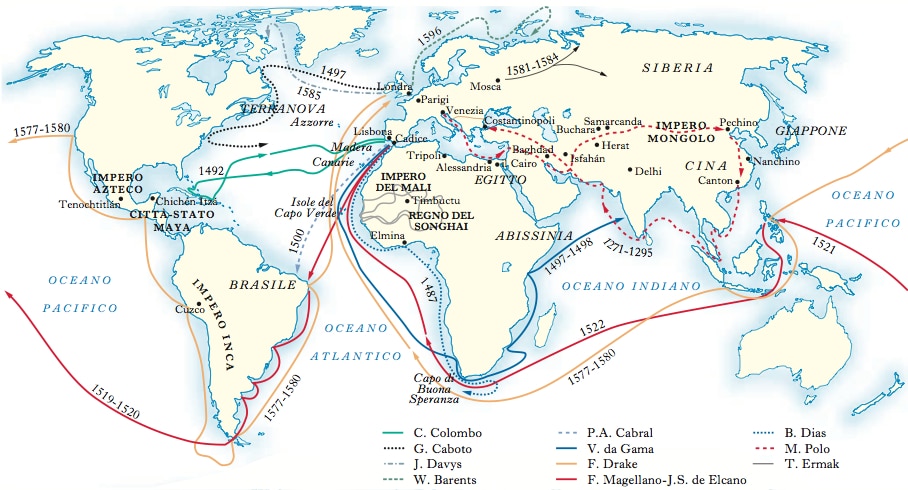

Nuove rotte

Gli Stati europei nel XV e XVI sec. finanziarono viaggi ed esplorazioni geografiche, spinti da una politica di potenza e da motivazioni di ordine economico.

Le miniere sudanesi che avevano fornito oro all’Europa sin dal Medioevo si erano ormai quasi esaurite. La crescita degli scambi commerciali con le Indie rese urgente alla fine del XV sec. l’apertura di una via marittima intorno all’Africa che desse accesso all’Oceano Indiano, aggirando l’Impero ottomano.

Le recenti invenzioni tecniche e il perfezionamento della bussola garantivano una navigazione sempre più sicura. La casuale scoperta del continente americano a opera di Cristoforo Colombo diede il via alla colonizzazione di vasti territori ricchi di oro e metalli preziosi e alla evangelizzazione di antiche e sconosciute civiltà.

Giunsero in Europa dalle Americhe nuovi prodotti come il mais, la patata, il pomodoro, il cacao, destinati in seguito a entrare nell’uso comune. Le nuove rotte commerciali ponevano in evidenza i porti atlantici segnando l’inizio della decadenza del Mediterraneo e di Venezia: l’economia stava per diventare mondiale.

LE SCOPERTE GEOGRAFICHE

Viaggi verso l’Asia meridionale

- (rotta di sudest)

Bartholomeu Dias (1487-1488): doppia capo Agulhas.

Vasco da Gama ( 1497-1499): doppia il capo di Buona Speranza e raggiunge Calicut in India.

Pedro Alvarez Cabral ( 1500): awista le coste del Brasile, attraversa l’Atlantico e raggiunge l’India.

Louis de Bougainville ( 1766-1769): attraversa l’oceano Pacifico e quello Indiano.

Viaggi verso l’Asia meridionale

- (rotta di sudovest)

Ferdinando Magellano (1519-1522): prima circumnavigazione della Terra.

Viaggi verso le Americhe

- (rotta ovest o di sudovest)

Cristoforo Colombo ( 1492-1493): approda su un’isola delle Bahamas, esplora le coste di Cuba ed Espanìola; (1493-1494): esplora la costa sud di Cuba; (1498): scopre Trinidad e la costa venezuelana;

( 1502-1504): esplora le coste di Honduras, Nicaragua e Panama.

Alonso de Ojeda/Amerigo Vespucci ( 1499-1500): raggiungono le coste amazzoniche e ritornano lungo la Guiana e il Venezuela;

Amerigo Vespucci (1501 ): costeggia Brasile, Uruguay e Argentina.

- rotta di nordovest

Giovanni Caboto ( 1497): scopre l’isola di Terranova.

Gaspar Corte Real (1500): tocca la punta meridionale groenlandese.

Sebastiano Caboto ( 1509): costeggia la costa nordamericana.

Giovanni da Verrazzano (1524): esplora la costa nordamericana.

Giacomo Cartier (1534-1535): esplora il golfo del San Lorenzo.

Martin Frobisher (1574): raggiunge l’isola di Baffin.

John Davis (1587): esplora le coste occidentali della Groenlandia.

Henry Hudson ( 1610): raggiunge la baia omonima.

Robert Blyot/William Baffin ( 1616): esplorano la baia di Baffin.

Viaggi verso l’Asia

- rotta di nordest

Hugh Willoughby/Richard Chancellor (1553): doppiano capo Nord e giungono ad Arcangelo.

William Barents ( 1596-1597): raggiunge l’isola degli Orsi e le Spitzbergen.

Altri viaggi

Alfonso di Albuquerque (1503-1513): occupa Goa, in India, e i piccoli stati della Malacca.

San Francesco Saverio ( 1540-1552): missionario in Giappone.

Francis Drake (1577-1580): giunge in California, attraversa il Pacifico e doppia il capo di Buona Speranza.

Abel Tasman ( 1642-1643): esplora il Pacifico meridionale e raggiunge la Tasmania.

Jean-François de la Pérouse (1785-1788): doppia capo Horn, raggiunge l’isola di Pasqua, le Sandwich e l’Alaska, tocca Macao, le Filippine, la Kamcatka e l’Australia.

Vitus Bering (1725-1729): dimostra che America e Asia sono separate; ( 1740-1741 ): tocca le coste fra America del nord e Asia.

James Cook (1768-1771): esplora Tahiti, la Nuova Zelanda, l’Australia; (1772-1775): scopre le isole Marchesi, le Nuove Ebridi, la Nuova Caledonia e tocca la Nuova Zelanda; (1776-1779): risale il Pacifico e viene ucciso alle Hawaii.

Le Americhe

All’arrivo degli europei, secondo le stime più recenti, vivono in America dai 40 agli 80 milioni di indigeni.

Discendenti delle popolazioni asiatiche che durante l’era glaciale hanno attraversato lo stretto di Bering, essi popolano tutto il continente, ma l’esiguità del loro numero rispetto alla vastità dei territori ha limitato gli scambi culturali fra i vari gruppi.

I Maya all’arrivo degli spagnoli vivono nella penisola dello Yucatan, ormai privi di ogni unità politica dopo secoli di splendore. Gli Aztechi, invece, controllano un impero esteso dal Messico al Guatemala che all’arrivo dei conquistadores è al culmine della potenza.

Sulle Ande, dalla Colombia al Cile, dominano gli Incas.

Nel 1519 Fernando Cortés, con 400 uomini e in soli tre mesi, conquista l’impero azteco che conta 20 milioni di abitanti. Fra il 1527 e il 1544 gli spagnoli sconfiggono i Maya.

Nel 1531 Francisco Pizarro con 180 uomini e pochi cavalli sbarca in Perú e si impadronisce dell’impero degli Incas. A partire dal 1530 i portoghesi iniziano la colonizzazione del Brasile.

La rapida conquista degli imperi americani è possibile grazie allo sviluppo tecnologico raggiunto dagli europei.

Con armi da fuoco, corazze, balestre e cavalli gli spagnoli vengono identificati con le leggendarie divinità locali.

L’arrivo dell’uomo bianco, che scardina il sistema sociale ed economico e diffonde malattie europee del tutto sconosciute, determina un calo del 90% della popolazione americana.

Nel 1570, nelle colonie spagnole e portoghesi ci sono 260 000 schiavi africani. Nel XVII secolo inglesi e olandesi, dopo anni di pirateria, fondano le prime colonie nelle isole dei Caraibi.

Fra il 1620 e il 1640 i puritani inglesi si insediano nell’America settentrionale: nasce un sistema coloniale basato su una relativa libertà dalla madrepatria.

I francesi si fermano dapprima nelle Piccole Antille e a Santo Domingo, poi si spingono verso il nord e fondano Montréal.

Nel 1686 l’impero coloniale francese si estende dal golfo del Messico all’Arkansas, ma è scarso lo sfruttamento di quelle terre e l’insediamento di coloni.

La vitalità europea è riassunta in un dato: nel 1600 risulta esplorato circa il 40% del globo (32% delle terre emerse), nel 1800 l’83% (60% delle terre emerse).

“Ammazzavano, ardevano e facevano perire sulle graticole gli indiani, quando non li gettavano in pasto ai cani feroci: per poi opprimere, vessare e torturare i superstiti nelle miniere e con altri lavori, fino alla consumazione e all’annientamento di tutti quegli sciagurati innocenti. V’erano in San Juan e alla Jamaica più di seicentomila anime, forse più di un milione, e non sono rimaste oggi nemmeno duecento persone per isola.”

Bartolomé de Las Casas, a proposito della colonizzazione spagnola

La situazione in Europa

L’incremento della popolazione non si fonda su innovazioni delle tecniche agricole

o su miglioramenti delle condizioni igienico-sanitarie, ma soltanto su una maggiore disponibilità di risorse alimentari. L’economia cinquecentesca è infatti fortemente radicata nelle campagne dove vive il 90% della popolazione, dedito ad attività agricole e artigianali. Le città sono però in espansione grazie alla diffusione di attività: manufatturiere, navali, tipografiche, mercantili e bancarie.

Nella prima metà del secolo l’aumento della popolazione incentiva lo sfruttamento della terra: dissodamenti e bonifiche dei terreni incolti e malsani, diboscamento delle zone montane.

In Inghilterra si avvia il fenomeno delle enclosures, le recinzioni delle terre comuni da destinarsi alla coltivazione intensiva. Novità nell’agricoltura e nell’alimentazione verranno anche dalla scoperta dell’America, destinata ad avere profonde ripercussioni sull’economia europea.

La crescita della popolazione europea agli inizi del Cinquecento non è ancora riuscita a colmare i vuoti provocati dalla peste del 1348 e dalle devastazioni della Guerra dei Cent’anni.

La situazione demografica si presenta con lievi differenze nei vari Paesi: emerge come tratto comune una maggiore mobilità della popolazione, conseguenza di una società più aperta di quella medievale all’ascesa sociale e alla mobilità dei ruoli.

In Spagna l’emorragia provocata dalla cacciata degli Ebrei (1492-1496) era stata compensata dal grande incremento della popolazione castigliana.

In Portogallo l’aumento della popolazione era coinciso con la migrazione interna verso le ricche zone costiere, soprattutto verso la capitale Lisbona.

La Francia, con una popolazione valutata attorno ai 19 milioni di abitanti, è il Paese più popoloso d’Europa.

Nella penisola italiana la situazione risulta contraddittoria: alla staticità della Toscana si contrappone la vistosa crescita che si riscontra nelle altre zone, in particolare nelle isole; il tasso di urbanizzazione è molto alto, tanto che ben cinque città italiane superano i centomila abitanti: Genova, Venezia, Milano, Napoli e Palermo.

La popolazione dell’area germanica, anch’essa in crescita, si concentra invece soprattutto in piccoli villaggi e nei borghi. Simile a quella tedesca è la situazione delle Isole Britanniche, dove l’unica grande città è la capitale, Londra.

Densamente abitate sono invece le Fiandre, unico caso in cui la popolazione urbana supera nettamente quella rurale; imponente è la crescita di Amsterdam destinata a raggiungere il suo periodo d’oro nel secolo successivo.

Grande è lo sviluppo demografico anche nei Paesi balcanici e in Polonia, unica nazione a non aver risentito della crisi del Trecento.

Più a est l’importante sviluppo demografico della Russia coincide con l’espansione e la colonizzazione dei territori del nord.

Il fenomeno dell’urbanizzazione riguarda quasi esclusivamente Paesi come l’Olanda e l’Italia; alcuni Paesi come la Francia, le Isole Britanniche e l’Impero hanno una situazione piuttosto statica, nell’Est europeo sono ancora vasti le zone da disboscare e i territori da colonizzare.

L’Europa Orientale alla fine del Quattrocento

La Russia non è ancora un’entità statale, ma agglomerato di grandi feudi principeschi.

I monaci bulgari avevano diffuso il cristianesimo ortodosso, e l’influenza religiosa di Costantinopoli-Bisanzio aveva aperto alla vasta regione la cultura proveniente dal tardo Impero latino.

Dalla precedente dominazione di Gengis Khan e soprattutto del successore Batù che instaurò nella Russia sud orientale il Regno dell’“Orda d’oro”, il Principato di Mosca acquisì una esplicita primazia tra tutti gli altri principati russi.

Questo gran principato territorialmente si incuneava tra il Regno di Svezia a ovest e il Regno del Kazan a est.

Il gran Principato di Mosca appariva dunque destinato economicamente e militarmente a fungere da centro politicamente unificante della Russia.

Padre politico di questo nuovo aggregato statale, Ivan III, usò la diplomazia e forza (matrimoni) per estendere progressivamente verso Occidente, verso la Lituania, l’acquisizione di nuovi territori.

La Lituania si trovava sotto la protezione del principe di Tver, che non voleva assolutamente cedere il suo vastissimo feudo al gran Principato.

Vano il tentativo di assoggettare quella regione, malgrado Ivan III concludesse il matrimonio di sua figlia Elena col gran duca Alessandro di Lituania, la spinta militare offensiva riprese fino a riportare il confine moscovita al fiume Soj.

Giovò enormemente al nuovo stato e al suo assetto interno la caduta di Costantinopoli in mano turca nel maggio 1453.

Ivan III volle infatti sposare allora in seconde nozze Sofia Paleologo nipote dell’ultimo imperatore romano d’oriente, Costantino XII, superando così anche l’opposizione del Papa Niccolò V.

Il matrimonio consentì a Ivan di proporsi come il nuovo legittimo imperatore e a Mosca non fu importato soltanto il fastoso cerimoniale bizantino, ma la città divenne la “terza Roma” (dopo la Roma capitale dell’impero d’occidente e la Costantinopoli capitale dell’impero romano d’oriente).

La dinastia boema regnante in Polonia dall’inizio del XIV secolo non era riuscita a condurre, in anticipo sui tempi, una lotta interna vittoriosa sulla nobiltà locale e la successione al trono nel 1370 – spenta senza eredi la dinastia boema-, del re Luigi d’Ungheria comportò la necessità di accordi con la nobiltà polacca.

La fusione coi lituani, spinti dalle rive del Baltico verso sud dall’aggressività dell’Ordine teutonico, avvenne socialmente grazie alla loro conversione al cattolicesimo, contrattata per successione ereditaria alla morte di Luigi d’Ungheria: la figlia del re, Elisabetta, andò in sposa a Jagellone di Lituania in cambio della sua professione di fede cattolica e conseguente diffusione popolare.

Nel 1499 veniva formalmente programmata l’unione indissolubile lituano-polacca.

Quel vasto territorio era tuttavia politicamente soggetto, come visto, alle pressioni da est del Principato di Mosca, e da ovest dai teutoni con cui i conflitti sarebbero stati da allora tristemente tragicamente ricorrenti.

L’ordine teutonico nato come ordine monastico militare impegnato contro i turchi alle crociate, conclusa quell’epopea era stato trasferito nel 1226 dall’imperatore Federico II nella regione tra la Vistola e il Baltico, col compito di cristianizzarla e colonizzarla. I cavalieri teutoni, persa progressivamente la vocazione monastica – ma non quella militare – cristianizzarono a forza la regione (è rimasta tristemente nota la “caccia” ai lituani allora ancor pagani).

La Prussia e i popoli rivieraschi del Baltico orientale furono così segnati dalla civiltà teutonica e dal cristianesimo.

Con la battaglia di Tannenberg del 1410 (contro le forze polacco-lituane) l’ordine subì una sconfitta. Successivamente però con la pace di Thorn del 1466 il re Casimiro III consentì che l’Ordine continuasse a mantenerne l’amministrazione solo per fare un investimento feudale e tutta la Prussia orientale con Danzica divenne polacca.

Per quanto riguarda il Regno di Ungheria, esso si pose – sotto la guida del re Sigismondo – come il confine politico-militare europeo, l’antemurale cristiano, che avrebbe dovuto fronteggiare l’avanzata dei turchi ottomani musulmani.

La politica dinastica di Sigismondo era molto attenta: fece sposare la figlia Elisabetta con Alberto II d’Asburgo, che gli successe alla morte. Ad Alberto seguì successivamente Federico III.

Non accettando il fatto di essere governati da un re tedesco, quest’ultimo ultimo venne disconosciuto dalla nobiltà ungherese, che nominò sovrano Ladislao III di Polonia (1440-44), mentre la dinastia boema riconobbe come proprio reggente Giorgio Podiebrad.

Era l’inizio di un momento critico nel continente.

Si produsse uno scontro, nel 1444, fra le forze cristiane (polacche e ungheresi) e le forze turche a Varna: Ladislao III morì nello scontro e a lui prese il posto il generale Hunyadi, seguito, dopo lunghe dispute dinastiche, da suo figlio Mattia Corvino.

La successione al trono ungherese di Mattia Corvino comportò un mutamento della tradizionale strategia politico-militare, che ora era diretta contro l’Impero Asburgico e non più contro i turchi.

Mattia col pretesto della scomunica del Podiebrad acquisì il regno di Boemia e marciando contro Federico III d’Austria, giunse persino a conquistare Vienna.

Fu il momento di massimo potere ungherese.

Questa nuova strategia, che metteva in secondo piano il “problema musulmano” dei turchi, pose fine alla solidarietà internazionale cristiana vigente fino a quel momento.

I turchi rappresentano l’immaginario negativo per eccellenza nella psicologia collettiva europea e cristiana. Essi portarono il fanatismo religioso islamico cui erano stati convertiti in Europa, ma erano vittime a loro volta di devastazioni subite, più ad oriente, ad opera dei mongoli guidati da Tamerlano.

Solo alla morte di quest’ultimo gli ottomani poterono riappropriarsi dei territori persi in precedenza in Anatolia e dilagarono anche in zona balcanica.

Alla fine del XV secolo, l’Impero Ottomano si era espanso fino a raggiungere le coste del basso e medio Adriatico, a danno anche di alcuni presidi veneziani, mentre più a Nord i suoi confini raggiungevano i territori che la politica dinastica di Massimiliano aveva fatto riacquistare agli Asburgo dopo l’epopea di Corvino.

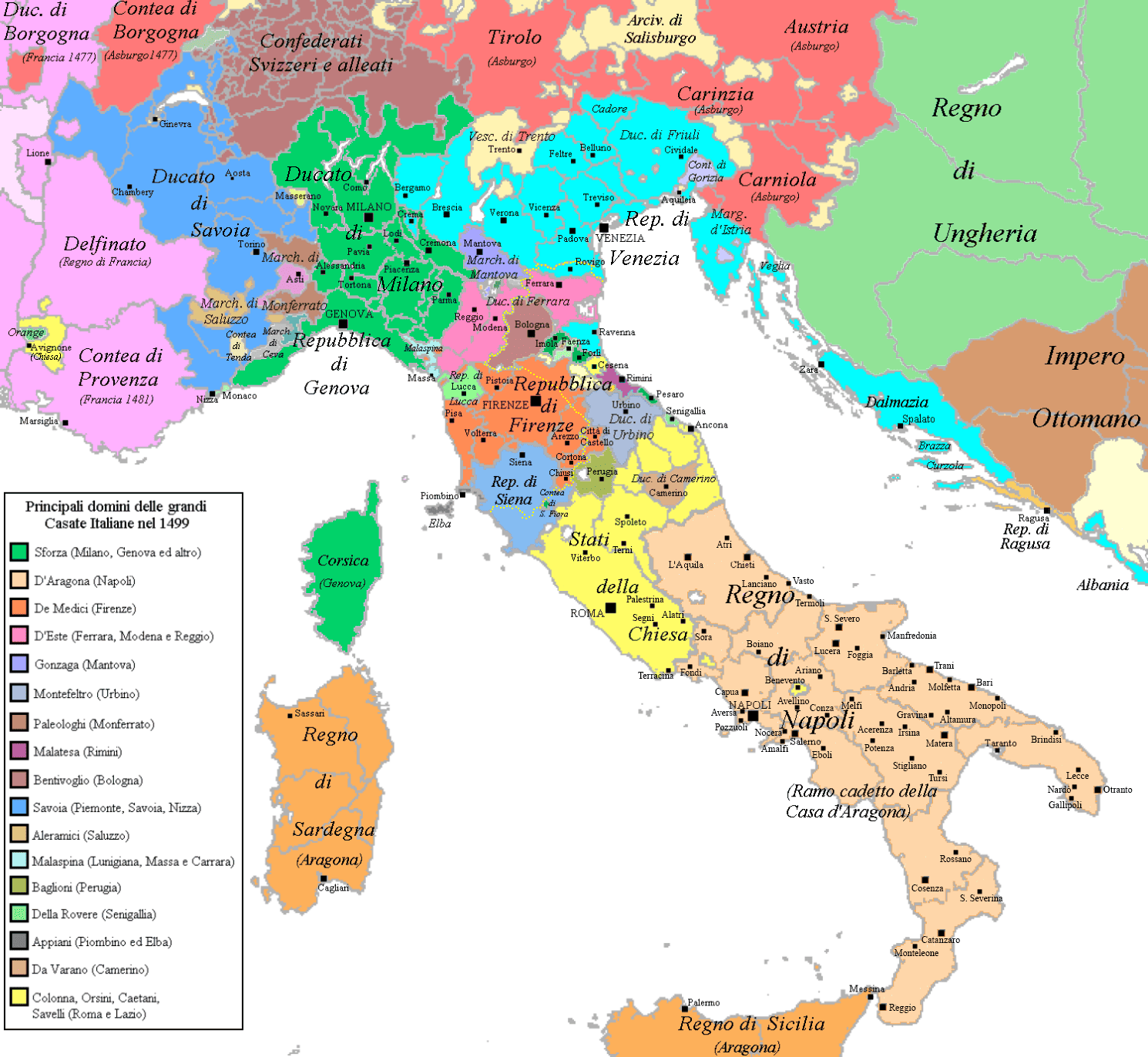

Gli Stati italiani nel Quattrocento e la politica dell’equilibrio

L’Italia nel XV secolo era un territorio omogeneo dal punto di vista culturale, ma profondamente diviso sul lato economico, politico e sociale.

La penisola era spaccata in 2: al nord era presente una delle aree più urbanizzate e sviluppate dell’Europa, in cui le maggiori città (Milano, Venezia, Genova ecc.) avevano accresciuto il proprio potere nei confronti delle campagne circostanti e delle piccole nobiltà feudali che ancora governavano nei contadi, mentre all’interno di queste città erano le oligarchie mercantili a tenere il controllo governativo.

Al sud e nelle isole, la realtà sociale era prevalentemente agricola e dominavano i latifondi a base feudale. Le uniche basi istituzionali delle regioni del sud erano lo Stato della Chiesa e il Regno del Napoli.

Il governo del Ducato di Milano, nel corso del Medioevo, era passato dalla famiglia dei Visconti alla famiglia Sforza (dal 1450). Al suo interno era già in atto, all’inizio del ‘400, un processo di accentramento amministrativo e giudiziario che aveva eliminato i privilegi e le immunità di stampo feudale, sebbene questo processo avesse incontrato le resistenze dei feudatari e di alcune comunità locali, ancora aggrappate al dominio del governo locale. Dal punto di vista economico, la regione settentrionale milanese era ampiamente sviluppata sia dal punto di vista agricolo, in cui la meccanizzazione dell’agricoltura, la rotazione delle colture e la bonifica idraulica di ampie aree lacunose favorì la nascita di colture produttive, mentre nell’ambito dell’industria era il settore manifatturiero, in particolare tessile e metallurgico, a fare la voce grossa.

La repubblica di Venezia era retta dal Doge eletto a vita, da un Maggiore Consiglio e dal Consiglio Minore (il Senato): una delle particolarità di questo regno era la solidità istituzionale e politica, affidata a un gruppo oligarchico mercantile e aiutata anche dalla particolare posizione geografica della capitale, inespugnabile. Inoltre, Venezia era uno snodo commerciale fondamentale al centro dell’Europa, poiché collegava i paesi cristiani con i Turchi ottomani. Unito a ciò l’espansione territoriale nella pianura padana favorì il commercio fra l’impero asburgico e i ducati centro-settentrionali dell’Italia.

Nello Stato fiorentino, benché le strutture istituzionali rimanessero ancorate al modello repubblicano, sin dal 1434 governava il gruppo oligarchico dei Medici, famiglia di stampo borghese arricchitasi grazie a vantaggi commerciali e bancari. La repubblica aveva assoggettato diversi comuni locali, fra cui Arezzo e Pisa, incrementando la propria influenza nel centro Italia.

Lo Stato della Chiesa deteneva 2 tipi di potere: ovviamente potere spirituale, in quanto il pontefice era il Capo della Chiesa e il Vicario di Dio sulla terra, e il potere temporale, determinato dal fatto che il Papa era anche il capo di una comunità statale.

Enormi risorse economiche erano disponibili per lo Stato pontificio, dovute alle riscossioni dei tributi di tutti i paesi cristiani che dovevano versare una certa somma nelle casse papali.

Questa grande disponibilità di denaro generò corruzione nelle file del clero e nell’ordine dei cardinali, e l’elargizione di benefici ecclesiastici a volte non soddisfaceva le pretese di alcuni Stati cristiani.

Il potere papale, inoltre, dovette scontrarsi più volte anche con le famiglie baronali romane (Orsini, Colonna, Caetani ecc.), che cercavano in ogni modo di assumere il controllo della Città eterna, e con i comuni che non erano sottoposti sotto il diretto controllo della Chiesa, che quindi richiedevano maggior autonomia.

Ad ogni modo, la Santa sede deteneva il controllo di alcuni punti nevralgici nel Lazio e più generalmente nel centro Italia (Viterbo, Orvieto, Macerata, Ancona).

Nel Regno di Napoli, governato ancora alla metà del XV secolo da un ramo della famiglia aragonese, frequenti erano gli scontri fra i baroni napoletani nelle provincie e gli esponenti del potere centrale. Il regno era sotto la tutela del Papa e non di rado nacquero accordi fra le 2 entità statali, soprattutto dopo la cacciata della dinastia francese degli Angiò (1442).

Il Ducato di Savoia era profondamente frammentato, sia dal punto di vista territoriale (territori distribuiti tra la fascia transalpina e sub-alpina) che dinastico, ed era plagiato dalla vicina presenza dello Stato francese. Le famiglie che si contendevano il potere in questo ducato erano soprattutto due, 1) la famiglia dei Savoia, di stampo aristocratico-feudale e filo francese, e 2) una componente piemontese, proveniente dagli ambienti mercantili e urbani.

La Repubblica di Genova, altra grande potenza marinara di quel tempo, rivale di Venezia e dotata di una potente flotta militare, era però danneggiata da 2 fattori: 1) l’instabilità politica interna, generata dai contrasti tra la fazione dei popolari e dei nobili che cercavano di contendersi il controllo della città e che avevano divergenti opinioni riguardo la distribuzione del potere, e 2) la debole forza militare di terra, che non era in grado di contrastare gli eserciti del Ducato di Milano, che più volte nel corso del XV secolo la sottomisero.

La Repubblica di Siena (lacerata da profondi contrasti interni tra le famiglie gentilizie), la Repubblica di Lucca (il potere era in mano a un ristretto gruppo oligarchico, composto da ricchi mercanti e banchieri), il ducato di Ferrara (dominato dagli Este) e il ducato di Mantova (sotto il controllo dei Gonzaga), entrambi permeati da elementi feudali, completavano il quadro generale di un Italia profondamente frammentata nel suo entroterra regionale.

Fino alla Pace di Lodi (aprile 1454, presso la residenza del duca milanese Francesco Sforza, la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano firmano la pace che mise fine allo scontro tra le due città, un lungo e cruento conflitto che durava dall’inizio del Quattrocento) e alla successiva costituzione della Lega Italica (marzo 1455, sancì il reciproco aiuto in caso di attacco all’integrità di uno degli stati membri, Ducato di Milano, Regno di Napoli, Repubblica di Firenze, Repubblica di Venezia e Stato Pontificio), la penisola fu sconvolta da lotte per l’egemonia nel territorio. Tuttavia, fino alla fine del XV si ebbe un periodo di relativa stabilità in cui la politica degli Stati fu guidata dal principio dell’equilibrio del potere statale.

Già 4 anni dopo dalla Pace di Lodi tuttavia, il sistema dell’equilibrio degli stati italiani venne messo in crisi. Innanzitutto dalla guerra di successione napoletana (1458-62) e poi dalla guerra di successione fiorentina, scoppiata alla morte di Cosimo de Medici (1464) e aizzata dai repubblicani. Il governo del suo successore, Piero de Medici, non fu brillante e alla sua morte il potere fu diviso fra i 2 suoi figli, Giuliano e poi Lorenzo il Magnifico: si produsse però una congiura anti-medicea (la c.d. Congiura dei Pazzi) sostenuta dal Papa Sisto IV.

In seguito alla reazione dei filo-medicei, il Papa, alleatosi con Venezia, Milano, Siena e Regno di Napoli, scatenò una guerra anti-medicea che si concluse con una vittoria diplomatica di Lorenzo il Magnifico, il quale riuscì a rompere l’alleanza fra Regno di Napoli e Santa Sede, e a concludere la pace nel 1480. Da quel momento in poi Lorenzo si pose come garante della politica dell’equilibrio.

Il Sacco di Roma

Il saccheggio di Roma, compiuto nel 1527 dalle milizie mercenarie al soldo di Carlo V, è uno degli eventi più drammatici e al tempo stesso memorabili della storia del Cinquecento. Le milizie imperiali erano costituite da soldati spagnoli e da tedeschi di religione luterana, esasperate per il mancato pagamento del soldo loro dovuto. I tedeschi …

13 Settembre 1515 La Battaglia dei giganti

Lo scontro decisivo per il possesso del Ducato di Milano si svolse a Marignano, alle porte della città, tra francesi e svizzeri. A definirla La Battaglia dei Giganti fu il condottiero Gian Giacomo Trivulzio, milanese al servizio della Francia, che nonostante la lunga esperienza militare confessò di non aver mai partecipato a uno scontro così …

La guerra dei Cent’anni

Tra tutte le battaglie che si combatterono la più sanguinosa fu senza dubbio quella combattuta fra Inghilterra e Francia dal 1337 al 1453, e fu chiamata guerra dei Cento anni. Il conflitto scoppiò a causa di alcuni possedimenti feudali inglesi nel sud-ovest della Francia. La prima fase della guerra fu segnata dalla superiorità dell’Inghilterra, che …

Giovanna d’Arco

Giovanna d’Arco, nata nel 1412 in una famiglia di piccoli proprietari terrieri lorenesi, già dall’età di tredici anni riferisce di ricevere delle visioni da parte dell’arcangelo Michele e delle sante Caterina e Margherita che la spingevano a recarsi in aiuto al delfino e futuro re di Francia Carlo VII, impegnato nella guerra dei Cent’anni contro …

Il primo europeo ad esplorare l’America

Nato intorno al 1485 a Greve in Chianti, Giovanni da Verrazzano, mercante, navigatore ed esploratore toscano, fu il primo europeo ad aver creato una mappa elaborata della costa orientale americana durante i suoi viaggi. Fin da giovane fu affascinato dai viaggi, e le sue prime mete furono l’Egitto e la Siria, luoghi che a quell’epoca …